微芯生物原创新药西达本胺的协同创新示范

“西达本胺,是在国家创新政策支持下,由风险资本投入,海归科学团队联合全国临床专家协同创新的探索”

1月27日,微芯生物宣布,我国原创新药西达本胺(Chidamide,爱谱沙)生产基地于本月通过国家新版GMP认证,产品将在今年3月投入市场。经过长达12年的研发,西达本胺已于去年年底获CFDA批准上市。

西达本胺作为国家863及“重大新药创制”科技重大专项成果,是微芯生物自主研发的全球首个上市的口服亚型选择性组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂。

“西达本胺填补了我国外周T细胞淋巴瘤治疗药物的空白,为我国生物医药产业的转型升级起到积极的示范作用。”全国人大常委会原副委员长、国家新药重大创制技术总师桑国卫院士如是评价。

国家“重大新药创制”科技重大专项技术副总师陈凯先院士表示:“西达本胺是我国首个成功的基于表观遗传学的药物发现,标志着我国基于结构的分子设计、靶点研究、安全评价、临床开发到实现产业化全过程的整合核心技术与能力得到了显著提升,是我国医药行业的历史性突破。”

“西达本胺的首个适应症为复发及难治性外周T细胞淋巴瘤,单药及联合其他抗肿瘤药物针对其他血液肿瘤、非小细胞肺癌及乳腺癌等实体瘤的临床研究正在美国、日本、中国台湾及中国大陆等国家和地区同步开展,这也是我国第一只全球同步开发的原创小分子药物。”深圳微芯生物科技有限责任公司总裁、首席科学官鲁先平博士透露,产品计划定价约为国外药物的1/20~1/10。

“需求”端:填空白、降药价

据了解,中国累计共有50万淋巴瘤患者,淋巴瘤有70多种亚型,其中T细胞淋巴瘤占到23%~35%。

从目前的治疗看,T细胞淋巴瘤的效果不如其他淋巴瘤。中山大学附属肿瘤内科主任、中国医师协会肿瘤学分会副会长姜文奇教授表示,一般的淋巴瘤10年以上生存率可达50%~60%,但T细胞淋巴瘤只有25%~40%,其中很多类型仅能达到20%~25%,“因为T细胞淋巴瘤的治疗新药很少,不像B细胞淋巴瘤有很多的分子靶向药物。”

“在欧美国家,B细胞淋巴瘤患者较多,T细胞淋巴瘤患者少见,因此国外的研究以针对B细胞淋巴瘤患为主。而在中国,T细胞淋巴瘤病人很多,但因恶性程度高、没有可行的治疗药物和手段,5年总生存率仅20%。”哈尔滨血液肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会指导委员会主任委员马军教授指出,西达本胺能否治愈外周T细胞淋巴瘤还需要更长期的临床数据来证明。

迄今为止,FDA批准了3个PTCL治疗药物:2009年,批准美国Allos Therapeutics Inc公司的普拉曲沙(Pralatrexate);2011年,批准新基(Celgene)公司的罗米地辛(Romidepsin);2014年,批准美国CuraGen和丹麦TopoTarget公司合作开发的贝利司他(Belinosta)。

然而,这3个药物均未进入中国,且价格昂贵,每月治疗费用14万~28万人民币。同时,它们都需静脉注射给药,而西达本胺为口服用药,是更方便的临床服药方式,具有更好的依从性。

“患者服用西达本胺的月均费用在2万元左右,服用6个月后还会提供一些免费治疗。公司制定了慈善赠药计划,帮助那些临床获益、但家庭收入较低的患者继续获得治疗。”鲁先平介绍,临床研究结果显示,持续口服西达本胺6周后,复发及难治性外周T细胞淋巴瘤患者的临床获益率近50%,生存期明显延长。

微芯生物总裁兼首席科学官鲁先平

“出海”端:新机制协同开发

据介绍,西达本胺是具有全新母体化学结构的苯酰胺类化合物,具有独特的与作用靶标组蛋白去乙酰化酶(HDAC)的结合方式和独特的表观遗传调控机制。

组蛋白去乙酰化酶(HDAC)为表观遗传调控重要酶家族,通过开发HDAC抑制剂,可在染色质结构水平上对肿瘤起到治疗效果。西达本胺对HDAC1、2、3、10亚型有选择性抑制作用,能诱导和增强自然杀伤细胞(NK)和抗原特异性细胞毒T细胞(CTL)介导的肿瘤杀伤作用。临床研究结果证明,选择性抑制剂在疗效及安全性综合评价上具更大优势。

值得注意的是,虽然表观遗传学是过去十年的前沿领域,但表观遗传调控剂类药物的临床应用一直局限在血液淋巴系统肿瘤。原因在于,以往关注于这类药物细胞毒效应带来的快速疗效,而忽视了其基于表观遗传调控活性带来的细胞重编程效应和长期疗效价值。西达本胺从临床角度第一次实践和验证了基于表观遗传调控的非细胞毒效应带来的临床获益,并为这类药物的临床拓展提供了方向,可望在更大范围内与其它不同作用机制的抗肿瘤药物联合使用。

“西达本胺的新机制专门针对转移复发和免疫逃逸,将会用于多种类型的肿瘤,目前乳腺癌和肺癌研究都已进入Ⅲ期临床。”鲁先平表示。

据悉,微芯生物于2006年完成了西达本胺化合物的国际专利授权,与美国HUYA Biosciences生物技术公司签订了专利技术授权许可和国际临床联合开发的正式协议,成为我国首个获FDA核准在美国进行临床研究的中国原创化学新药,开创了“源自中国、全球同步开发”的先河。

在我国医药产业转型升级的过程中,必须实现“跟随仿制”向“引领创新”的跨越。陈凯先院士指出,西达本胺的案例是在国家创新政策支持下,由风险资本投入,海归科学团队联合全国临床专家协同创新的探索。

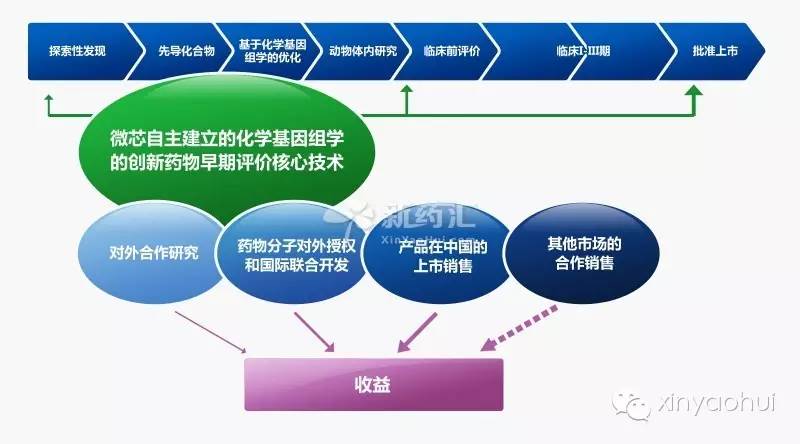

微芯生物根据国际新药研发的规律并结合中国医药市场现状,探索出了一条在保留中国产品经营权益的同时,对国际制药公司实施专利授权、建立国际临床联合开发而实现收益的企业发展之路;同时,针对性地建立与跨国制药企业高水准合作研究的商业模式。通过此发展策略,微芯生物在研创新药不仅可以尽快在中国上市销售,还能通过国际临床联合开发的模式,实现未来中国原创药进入全球市场销售的目标。这一创新发展模式通过专利授权、合作研究和产品最终上市销售实现盈利和发展改变了中国本土医药企业缺乏原创药这一实质性缺陷,开创了从"中国仿制"到"中国创制"的先河。

法默生临床研究数据采集与管理系统(EDC)

咨询热线:133 3863 7908

新药汇:在这里发现新药!

网址:http://www.xinyaohui.com

微信号:xinyaohuiweixin

查看新药汇手机版请戳下方:“阅读原文”

查看评论 回复